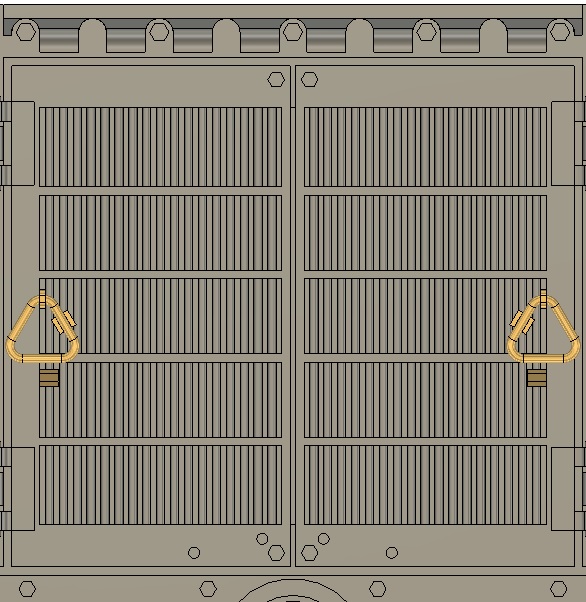

一体式ルーバー型排気ディフレクター

大型ハッチM4A2(75)後期生産車、M4A2(76)W、M4A2(76)W HVSS初期生産車、及び小型ハッチM4A2(75)の再生車輛に装備されました。M4A2用のルーバー型ディフレクターは中央下部に切り欠きが設けられているのが特徴です。これは初期の長いピントルフック(後述)に対応した措置ですが、実際にはルーバー型ディフレクターと後期の短いピントルフックはほぼ同時期に導入されたようです。

@ikanoboshi

最終更新日:2024年11月8日

使用キット:

アスカモデル 1/35 アメリカ海兵隊 M4A2シャーマン ”シーザー” (35-050)

取扱い上の注意: 水などの液体に浸けたり、洗浄すると破損する恐れが有りますので避けて下さい。部品の裏側(サポート材が付いている部分)などは硬化が不十分なことが有ります。ベタつきのある場合は紫外線を当てて硬化させて下さい。繊細な部品が有りますので、サポート材から切り離す際に破損しないようご注意下さい。

大型ハッチM4A2(75)は、ゼネラル・モーターズのフィッシャー・ボディ部門が運営するグランドブランク戦車工廠にて、1943年11月から1944年5月に掛けて約1000輌が生産されました。フィッシャー独自の角型溶接フードを持つ小型ハッチM4A2(75)の後継車輛でした。米軍から戦車兵の負傷防止対策として、大型化した操縦手・副操縦手ハッチの導入を要求されたため、フィッシャーでは溶接車体の前面傾斜角を56度から47度に設計変更することで対応しました。

大型ハッチM4A2(75)は47度溶接車体を初めて採用したシャーマンでしたが、弾薬庫はスポンソン内に乾式弾庫を設置する旧来の仕様のままでした。弾薬庫保護のため、車体側面に計3枚の増加装甲を標準装備しており、これがM4A3(75)W(湿式弾庫を床上に設置)との見分けやすい相違点となっています。フィッシャー案の47度溶接車体は、同じく大型ハッチを装備したクライスラー案のコンポジット車体よりも優れているとの評価を得て、クライスラー製のM4A3(76)W、M4(105)、M4A3(105)でも採用され、後期のシャーマンの主流となりました。

1943年秋以降に生産されたM4A2はその大部分がレンドリース物資としてソ連軍へ供与されました。大型ハッチM4A2(75)も当初はソ連軍専用となっていましたが、後に一部(約200輌)が米海兵隊へ振り向けられました。現存車輛は2輌のみが確認されており、北京の中国人民革命軍事博物館とルーマニア・ブカレストの国立軍事博物館で展示されています。北京の個体(元米海兵隊車輛)は主砲が切断されていることを除けばほぼ全体が残っているのに対し、ブカレストの個体(元ソ連軍車輛)は車体の前半分のみが残っています。

| 1943年11月 (極初期生産車) |

フィッシャー・グランドブランク戦車工廠にて生産開始。極初期生産車は、ピストルポートが一時的に廃止されたローバッスル砲塔、バケット型排気ディフレクター、長いピントルフック、水平に伸びたリターンローラーアーム(ローラーをかさ上げするスペーサー付き)等、旧来の仕様が数多く残存。車体上面左前方の牽引ケーブルガイドは後の仕様に比べ、やや右後方に設置。車体上面後方の吊り上げリングはパッド付きの鋳造品。 | ブカレストの現存車輛の仕様(砲塔は残っておらず不明) |

| 1943年12月頃 (初期生産車) |

ピストルポートが復活し、装填手ハッチが追加されたローバッスル砲塔を導入(この砲塔は短期間のみ生産された過渡的な仕様で、搭載された車輛は少ない)。 | |

| 1944年1月~2月頃 (後期生産車) |

大型ハッチに対応したハイバッスル砲塔、ルーバー型排気ディフレクター、短いピントルフック、斜め上に持ち上がったリターンローラーアーム(この改良によってスペーサーが不要になる)を導入※。車体上面左前方の牽引ケーブルガイドが左前部の角に移設。フィッシャーでは2月からM4A3(75)Wの生産も開始。 | 北京の現存車輛の仕様 |

| 1944年3月頃 (最後期生産車) |

車体後部に折り畳み式ラックを追加。これに伴い、車体後面に配置されていたスレッジハンマーと履帯張度調整レンチをエンジンデッキ後方に移設(但し、後部ラック付きでハンマーとレンチが後面配置のままの個体も存在。補給廠でラックが後付けされたもの?)。車体上面後方の吊り上げリングがパッドの無い鋳造品に変更。 | |

| 1944年5月 | 大型ハッチM4A2(75)生産終了。総生産数は約1000輌。ソ連向けの後継車輛としてM4A2(76)Wの生産を開始。 |

大型ハッチM4A2(75)の初期生産車は、旧来のバケット型のD52609排気ディフレクターを装備していました。この仕様では、車体後面のスレッジハンマーが履帯張度調整レンチよりも少し低い位置に水平に取り付けられています。

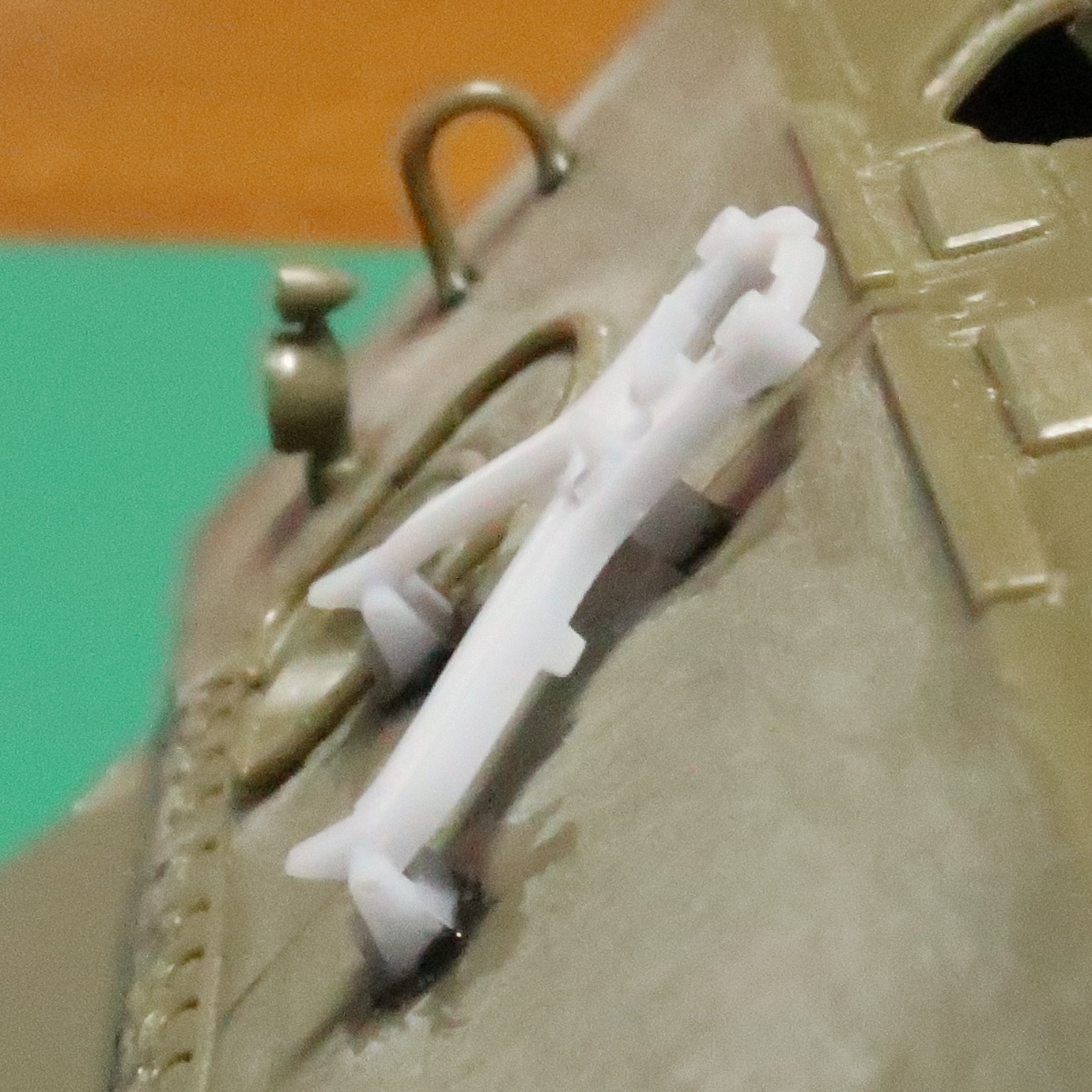

1944年1月頃の生産車からは、一体式ルーバー型のD70675排気ディフレクターが導入されました。このディフレクターは上部左右両端のヒンジを介して車体後面に取り付けられており、輸送や整備の際にはヒンジを軸にして持ち上げることが可能でした。ディフレクターを持ち上げた状態で保持する金具が追加されたため、ハンマーは柄をやや上(レンチと同等の高さ)にして傾けた状態に配置変更されました。尚、後部ラックが追加された最後期生産車では、ハンマーとレンチがエンジンデッキ後方に移設されています。

D70675ディフレクターは、1944年5月から生産が開始されたM4A2(76)Wにも引き継がれました。又、小型ハッチM4A2(75)の再生車輛でもD70675への換装が実施されました。しかし、D70675は薄い板金製で耐久性に問題が有ったらしく、記録写真では大きくひしゃげたり、欠落している例も確認出来ます。現存車輛にも残っていません(近年バレンツ海から引き揚げられたM4A2(76)Wでも、元のディフレクターはレストア時に撤去されてしまいました)。

1945年1月にM4A2(76)WはVVSSからHVSSへ移行。2月頃に構造を強化した左右二分割式ルーバー型のA705824/A705825装甲排気ディフレクターが導入されました。この仕様では、取付ヒンジが従来の2個から4個に増えています。ソ連軍に供与されたM4A2(76)W HVSSは1945年1月から2月頃の生産車で、ディフレクターは旧型のD70675と新型のA705824/A705825が混在していました。英軍に試験的に供与された車輛(「フューリー号」として映画に出演した個体)や、1946年にカナダへ売却された車輛群は1945年3月以降の生産車で、A705824/A705825を装備しています。又、M36B2(GM製ディーゼルエンジンを搭載したM10からの改修型)にもA705824/A705825が装備されました。

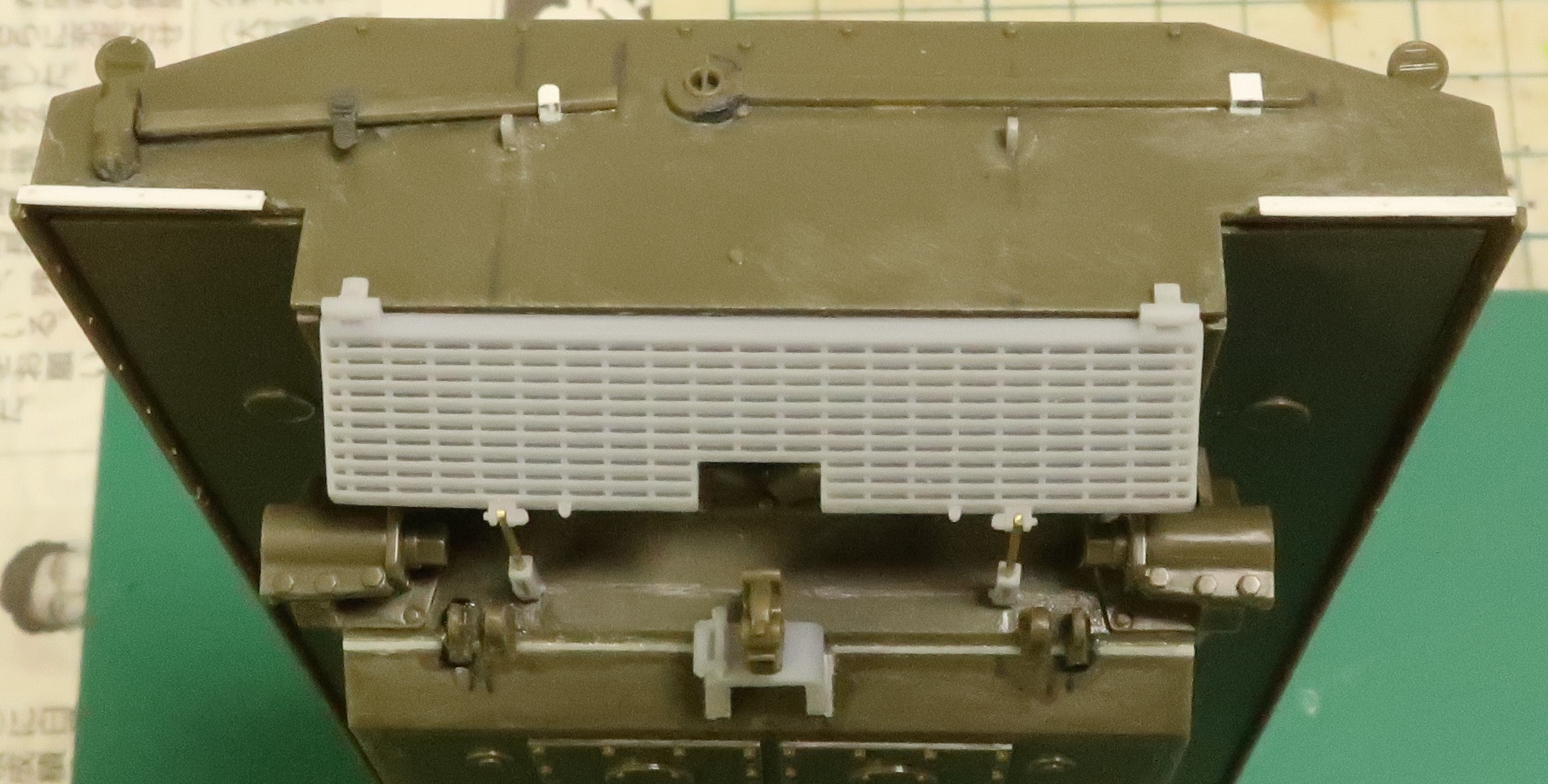

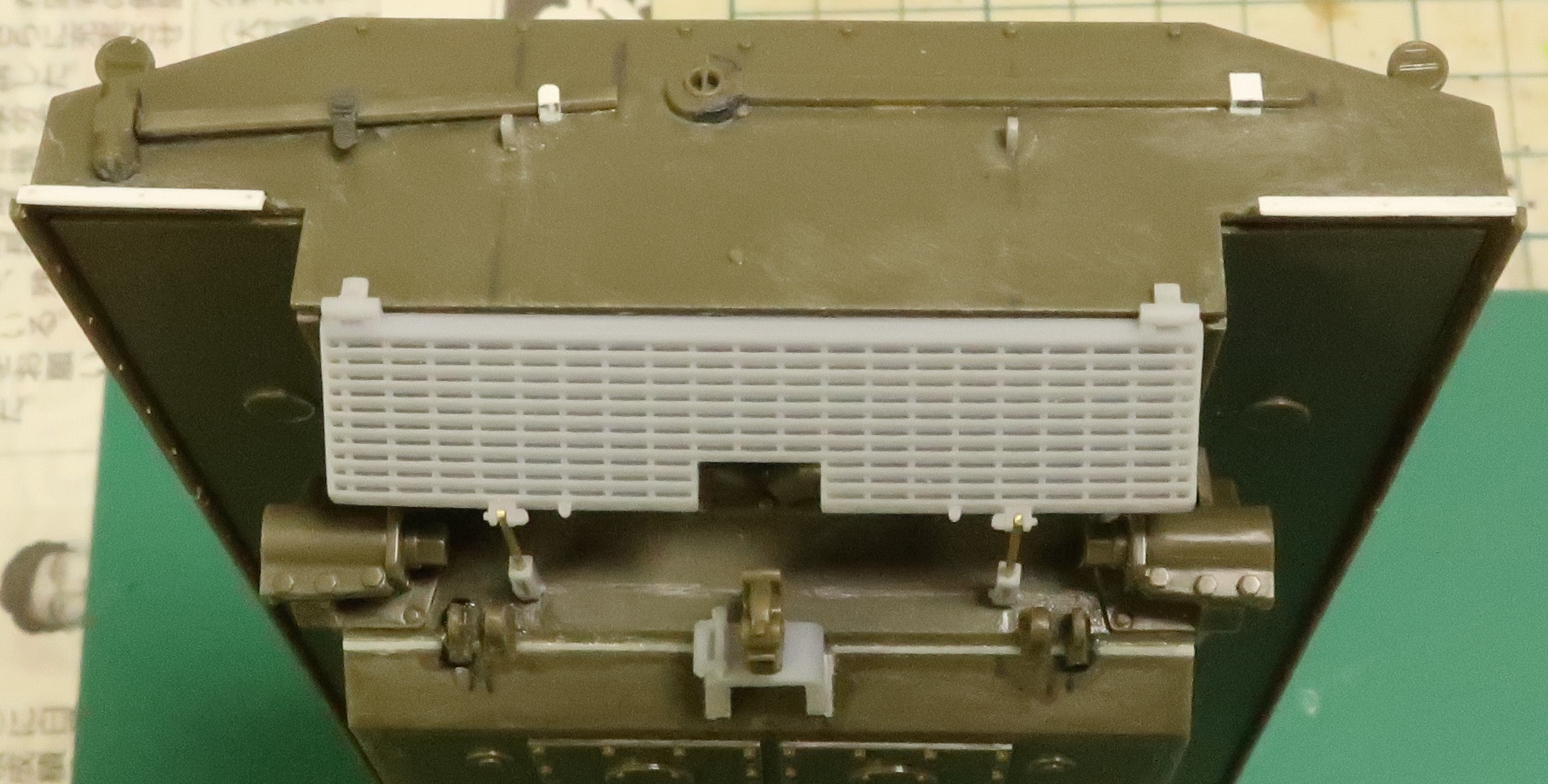

一体式ルーバー型排気ディフレクター

大型ハッチM4A2(75)後期生産車、M4A2(76)W、M4A2(76)W HVSS初期生産車、及び小型ハッチM4A2(75)の再生車輛に装備されました。M4A2用のルーバー型ディフレクターは中央下部に切り欠きが設けられているのが特徴です。これは初期の長いピントルフック(後述)に対応した措置ですが、実際にはルーバー型ディフレクターと後期の短いピントルフックはほぼ同時期に導入されたようです。

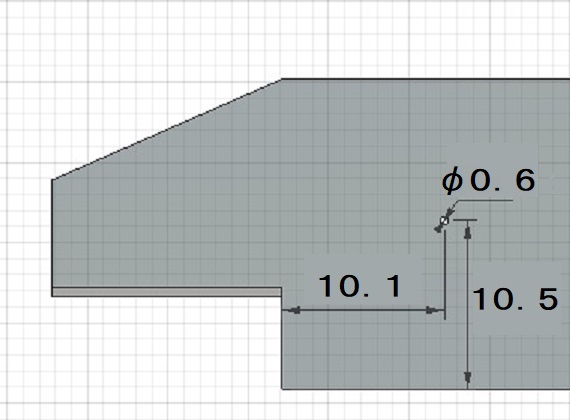

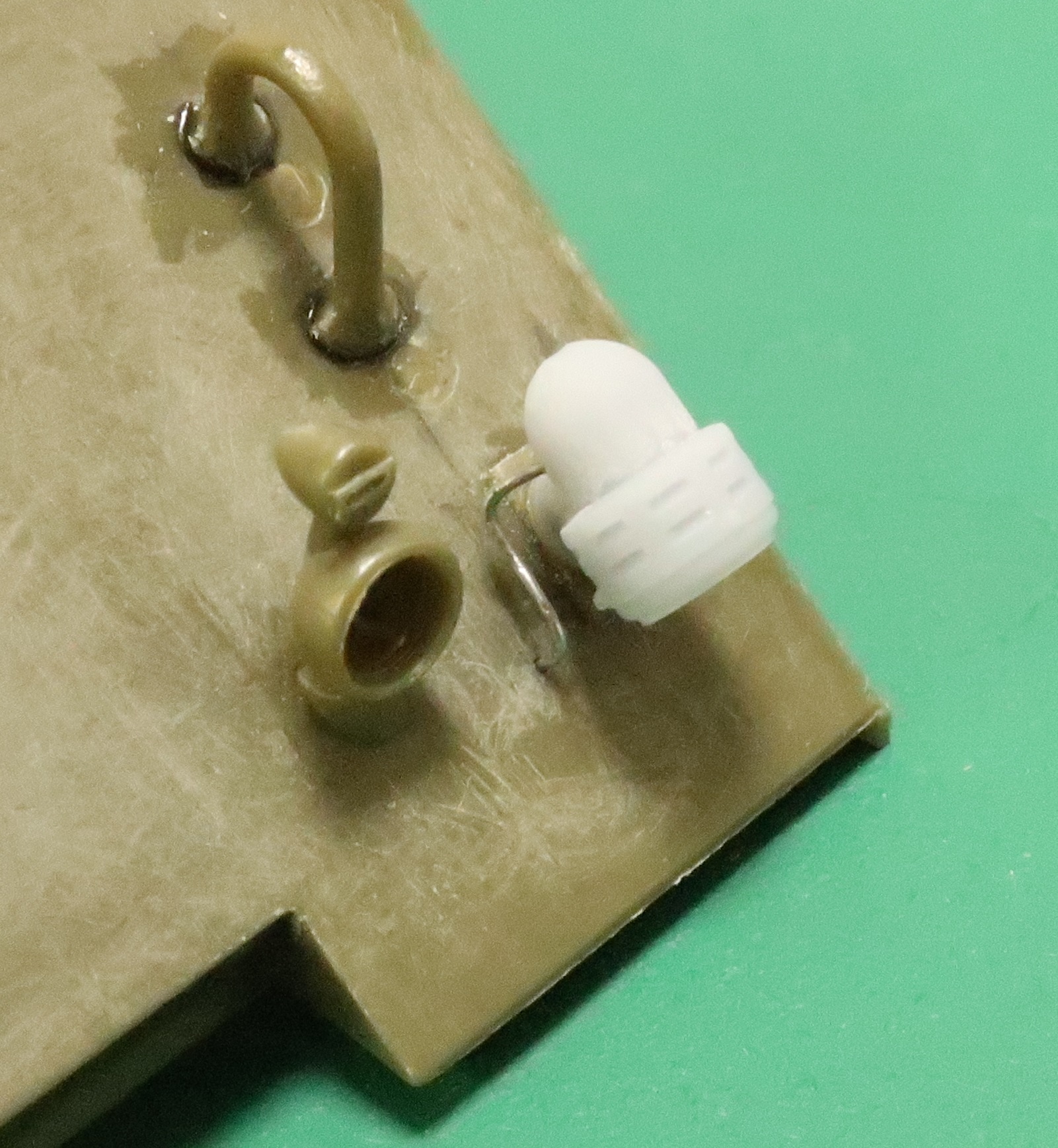

ディフレクター用保持金具の取付位置(部品E3)

図の位置(左右対称)に0.6mmのドリルで穴を開け、取り付けて下さい。

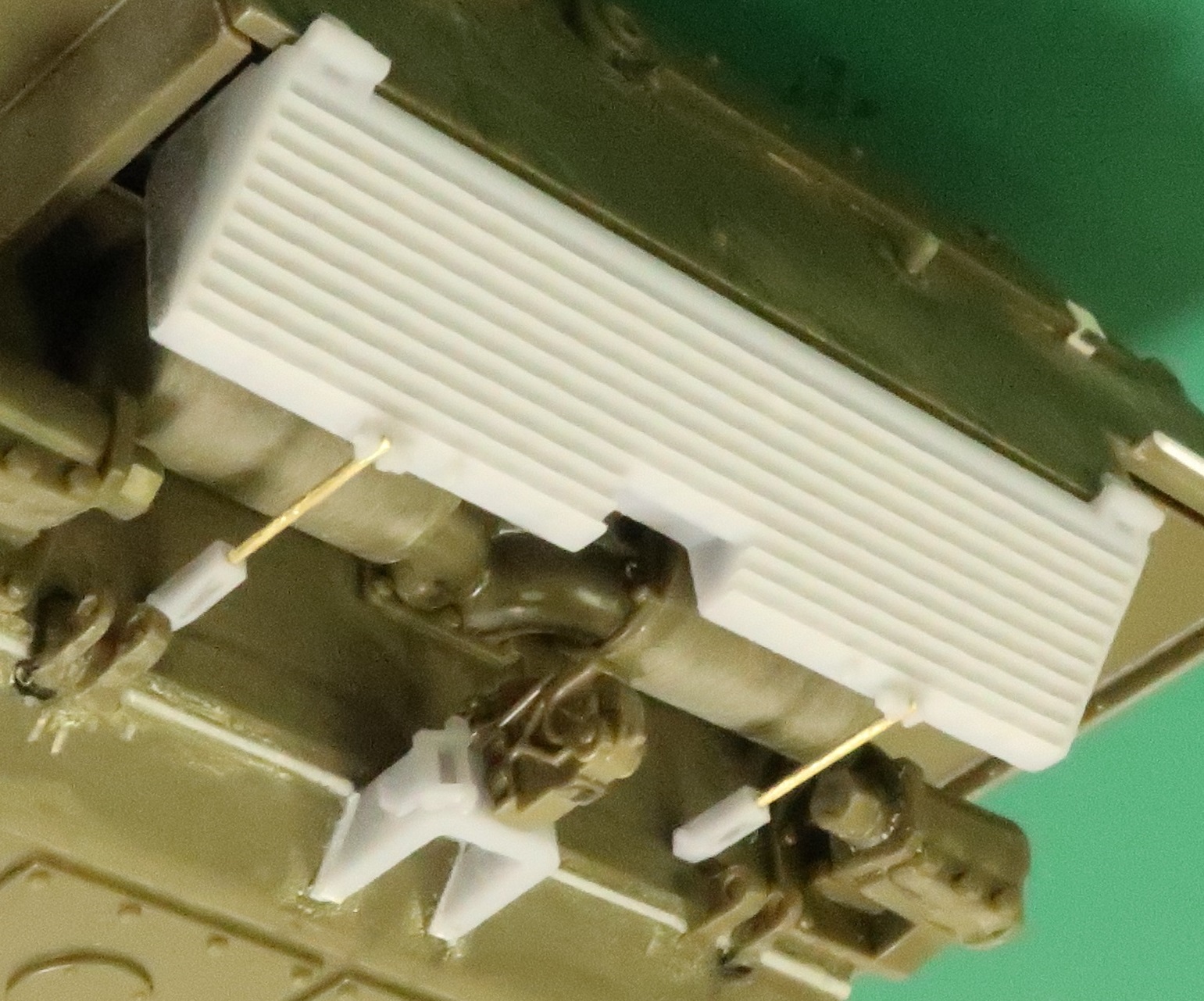

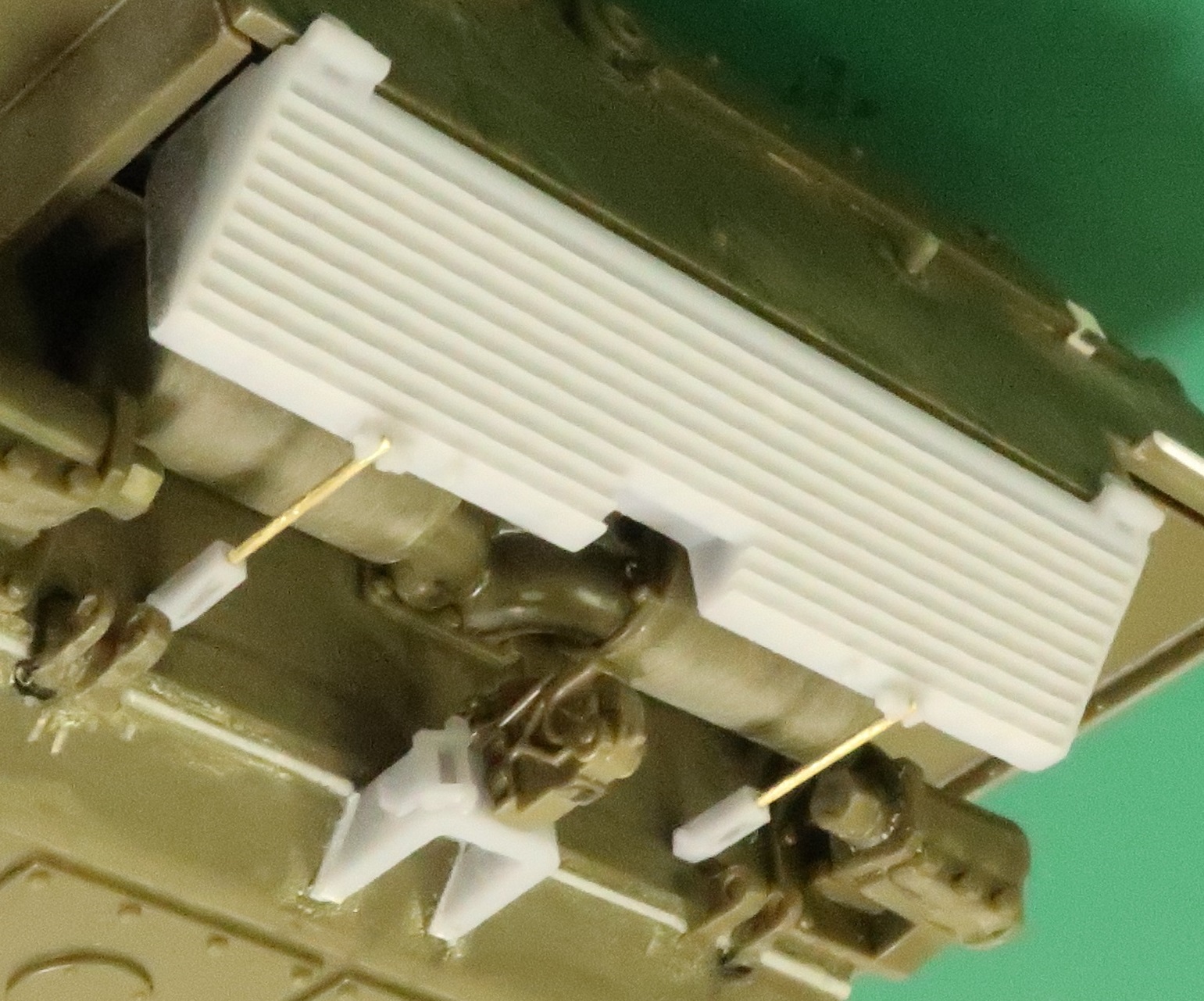

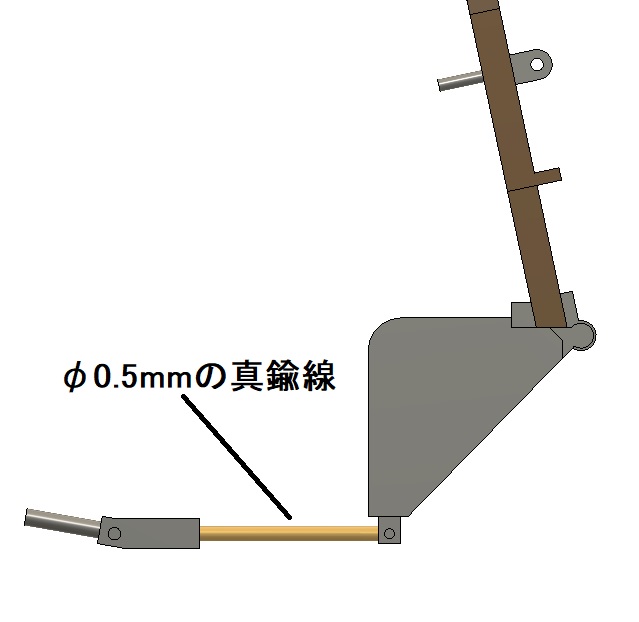

ディフレクター部品取付図

下部の支柱は直径0.5mm、長さ10mm程度の真鍮線等を使用して下さい。前端部をペンチで平らに潰してディフレクター下部のかんぬきに差し込みます。支柱が水平になるよう車体下部後面に取り付けて下さい。

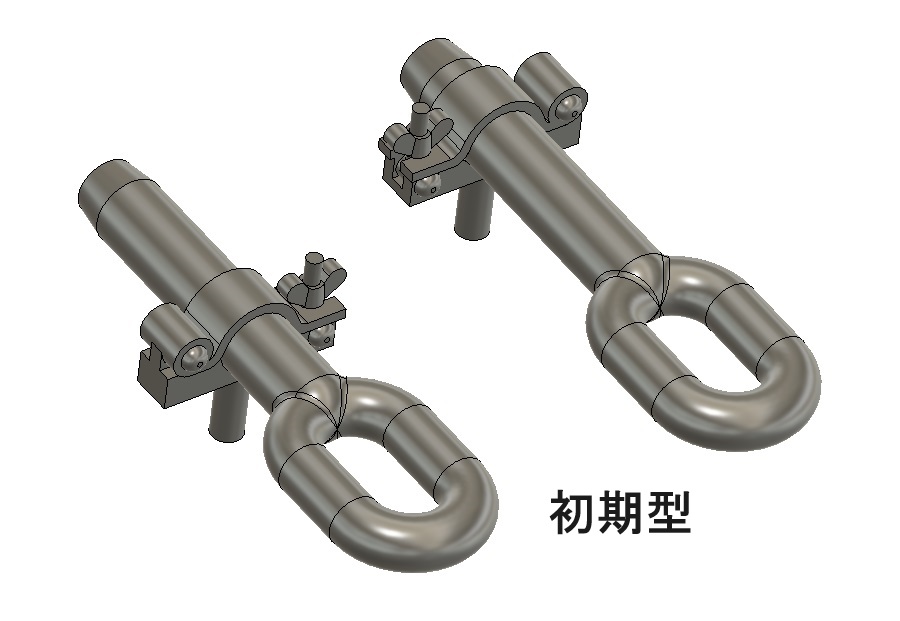

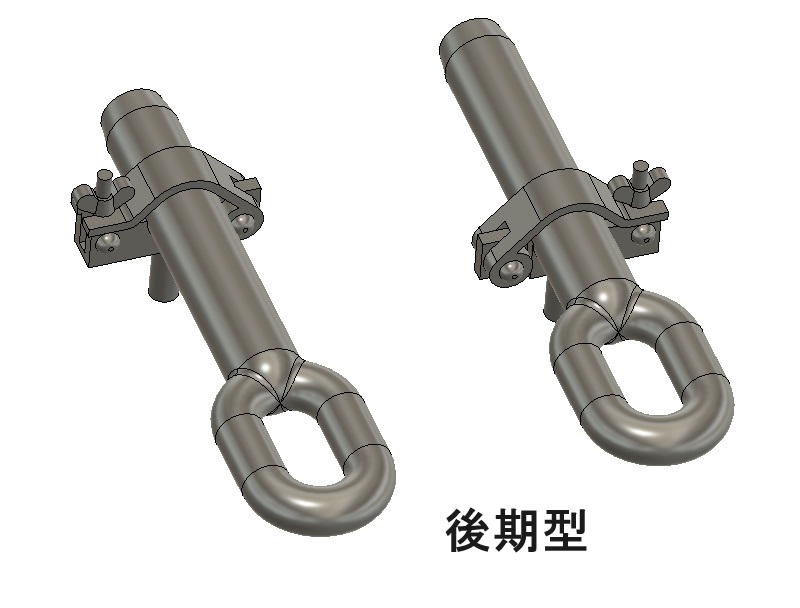

シャーマンのトレーラー牽引用ピントルフックには新旧2種類が存在します。1943年4月頃から導入された初期のピントルフックは、M10用(M36やM36B2でも使用)に似た長い円筒型ピントルを持つものでした。シャーマン用は円筒の下部にハの字型の板状モールド(フック下部のツメを挟んで回転を留めるストッパー)が追加されており、フックの形状も異なっています。しかし、この長いピントルフックはM4A2以外の型式では上に曲がると車体後面のエンジンドアを開けられなくなるという問題を抱えていました。

1943年末から1944年初頭に掛けて、大型ハッチを備えた鋳造車体及び溶接車体のシャーマン(M4A1、M4A2、M4、M4A3)に改良型の短いピントルフックが導入されました。これは初期の長いピントルフックから円筒型ピントルを無くしたような外観をしていますが、フックの回転を留めるツメの位置がフック下部から取付基部の左側に変更され、フックの根元にツメを受けるモールドが追加されています。又、小型ハッチ車体でも元々ピントルフックを装備していなかった再生車輛には短いピントルフックが追加されました。

初期型ピントルフックと取付基部

大型ハッチM4A2(75)の極初期生産車(ピストルポートの無いローバッスル砲塔/バケット型排気ディフレクター装備)で使用されています。初期型ピントルフックの取付基部は生産工場によって高さが微妙に異なり、背の高いものがフィッシャー仕様です。キットのI15、I16、I17はM10用のピントルフックです。

後期型ピントルフックと取付基部

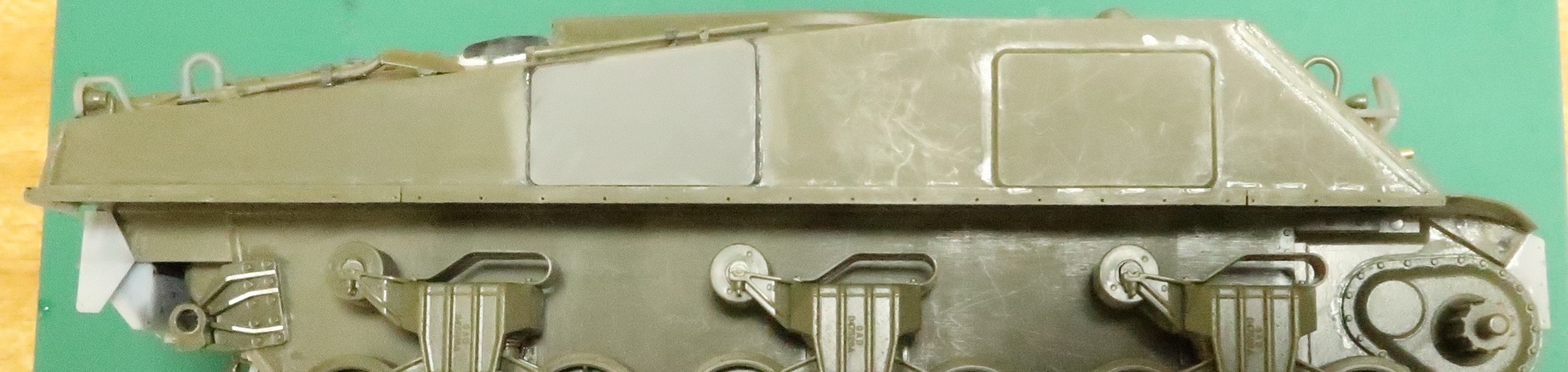

大型ハッチM4A2(75)の後期生産車(ハイバッスル砲塔/ルーバー型排気ディフレクター装備)で使用されています。取付基部はキットのC64に相当しますが、3DP部品ではフック固定用のツメも再現しています。作例ではフックをタミヤのM4A3E8から流用しています。取付状態は前掲ディフレクターの画像を参照して下さい。

75mm砲用トラベルロックは、1943年夏頃から各生産工場で導入されました。1944年初頭から導入された76mm砲/105mm砲用トラベルロックに比べ、足が短く、裏側に四角い突起(鋳造車体用の補助足?)が付いているのが特徴です。75mm砲用トラベルロックの取付基部は初期には四角形のものでしたが、後期にはホームベース型で高さの増したもの(76mm砲/105mm砲用と共通)に移行しました。基本的に小型ハッチ車体及びコンポジット車体では四角形、大型ハッチ溶接車体及び同鋳造車体(M4A1(76)W)ではホームベース型の取付基部が付いています。小型ハッチ車体でもトラベルロックが後付けされた再生車輛ではホームベース型の取付基部が付いている例も有ります。

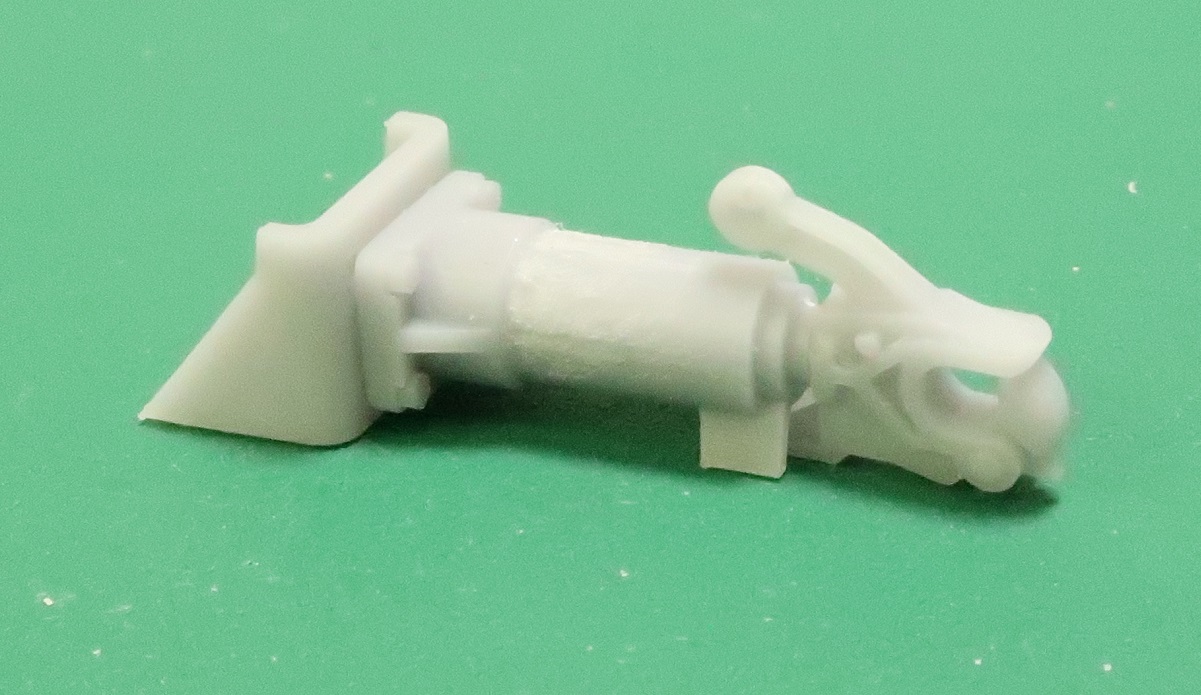

75mm砲用トラベルロック

大型ハッチM4A2(75)ではホームベース型の取付基部を持つ後期型の方を選択します。中央のスプリングリリース(解除リング)は繊細なため、サポートを切り離す際に折れないようご注意下さい。

フィッシャー製M4A2(75)及びM10は、パンチングメッシュの前面カバーを持つマーズ・シグナルライト製サイレンを装備しているのが一般的です※。当初は本体の前部と後部がほぼ同径でしたが、程なくして前部の径が大きなサイレンに変更されました。

大径サイレンはフィッシャー以外では、ライマ・ロコモーティブ・ワークス製M4A1(75)の大部分が装備しています。又、プルマン製M4A2(75)及びM4(75)の後期生産車でも確認出来ます。

※シャーマンで最も広範に使用されたサイレンは、V字を図案化した前面カバーを持つもの(フェデラル・エレクトリック160型等=キットのJ10、J11)です。フィッシャー製小型ハッチM4A2(75)の一部にもこのサイレンを装備している例が有ります。

大径サイレン

大型ハッチM4A2(75)は大径サイレンを装備しています。M4A2(76)Wは極初期生産車からホーンを装備しており、76mm砲型への移行に合わせて変更されたものと推察します。M4A3(75)Wの極初期生産車は大径サイレンを装備していましたが、程なくしてホーンに変更されています。

サイレンの右後方には配線用の穴を開けてあります。コードを追加する場合は0.3mmのドリルで穴をなぞってから、同径の柔らかい線を差し込んで下さい。作例では吊り上げリングの取付位置を若干上方の内寄りに変更しています。

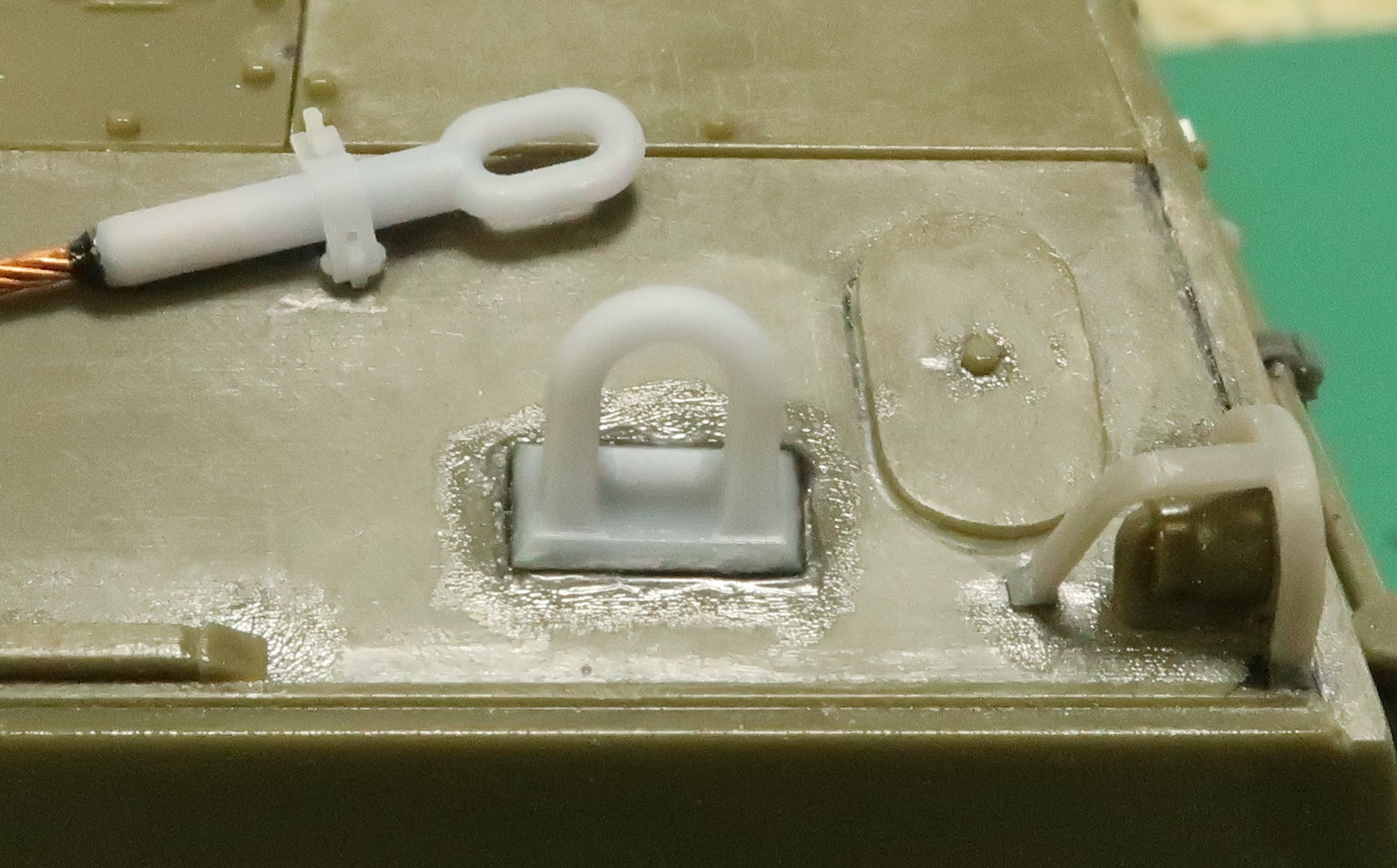

シャーマンの車体の前後に付いている吊り上げリングは、初期には丸棒をU字型に曲げたものが使用されていました。殆どの生産工場では1943年初頭までに鋳造品に移行しました。鋳造吊り上げリングは、四角形のパッド付きのものとパッドの無いものとが併存していましたが、最終的にはパッド無しに統一されました。

フィッシャーでは、角型溶接フードを持つ小型ハッチM4A2(75)の1943年秋頃の生産車で、前部吊り上げリングをパッド付きからパッド無しに変更しています。一方、後部吊り上げリングは大型ハッチM4A2(75)への生産移行後も引き続きパッド付きが使用されており、1944年春頃の後部ラック付きの最後期生産車でパッド無しに変更されています※。M4A3(75)Wは当初から前後共にパッドの無い吊り上げリングを使用していたようです。

※ 結果的に大型ハッチM4A2(75)はパッド付き吊り上げリングを最も遅くまで使用した型式となりました。

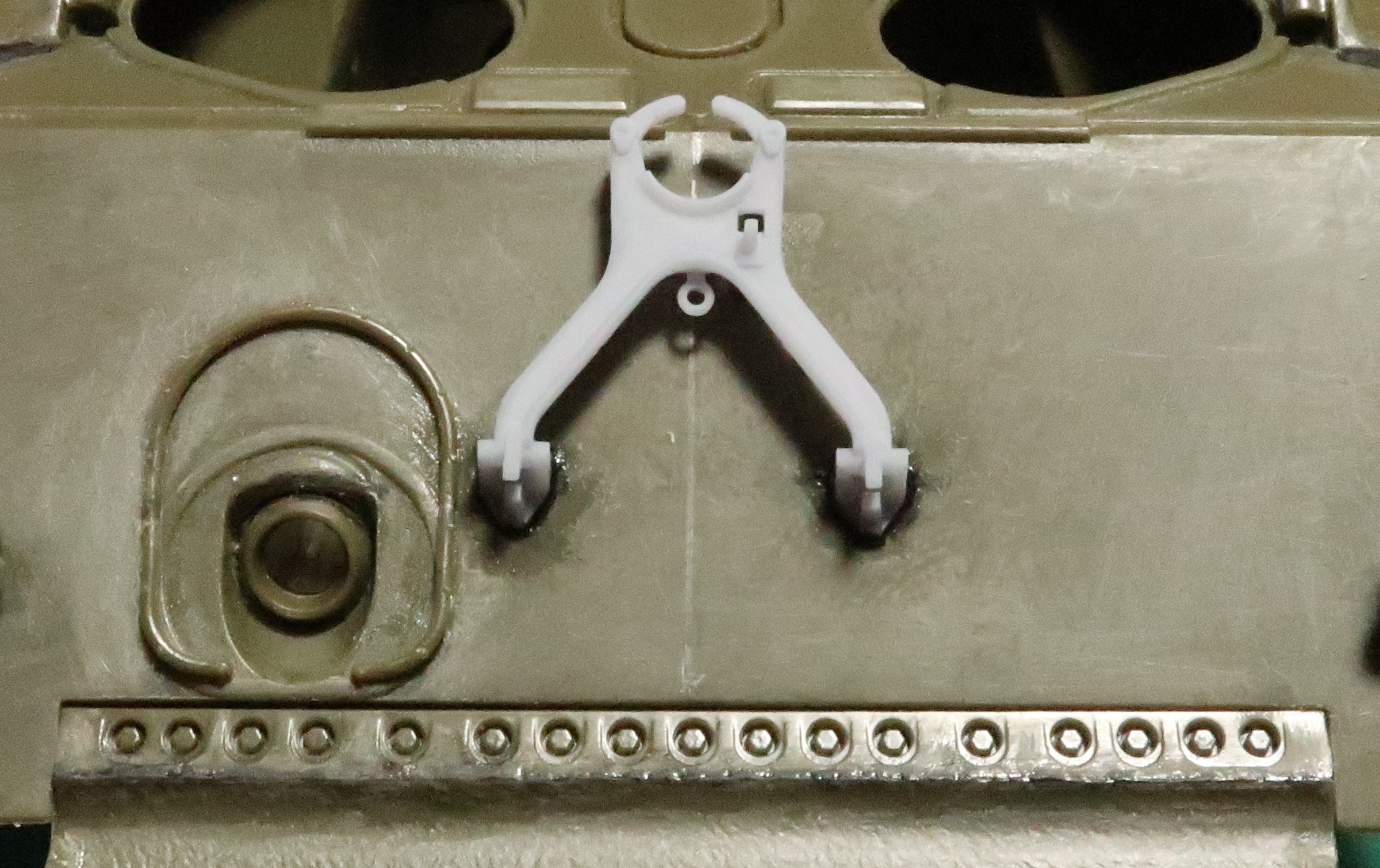

パッド付き後部吊り上げリング

キットの後部吊り上げリングはパッドの無いもので、大型ハッチM4A2(75)では最後期生産車で見られる仕様です。パッド付きのものに交換する場合は、キットの取付基部を削り取って下さい。取付ジグは上の画像のようにして使用します。吊り上げリングは左右共通部品です。

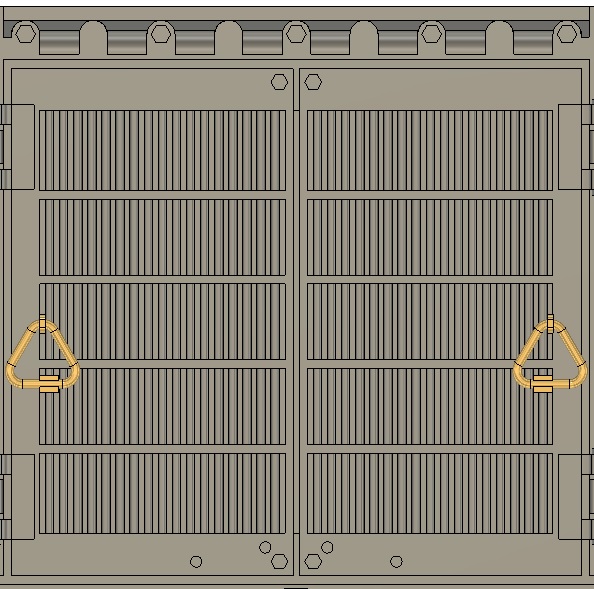

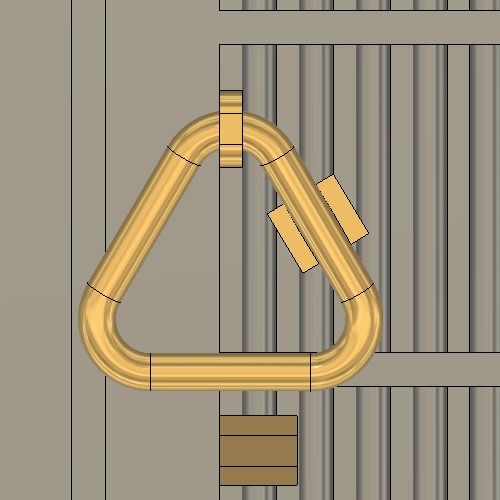

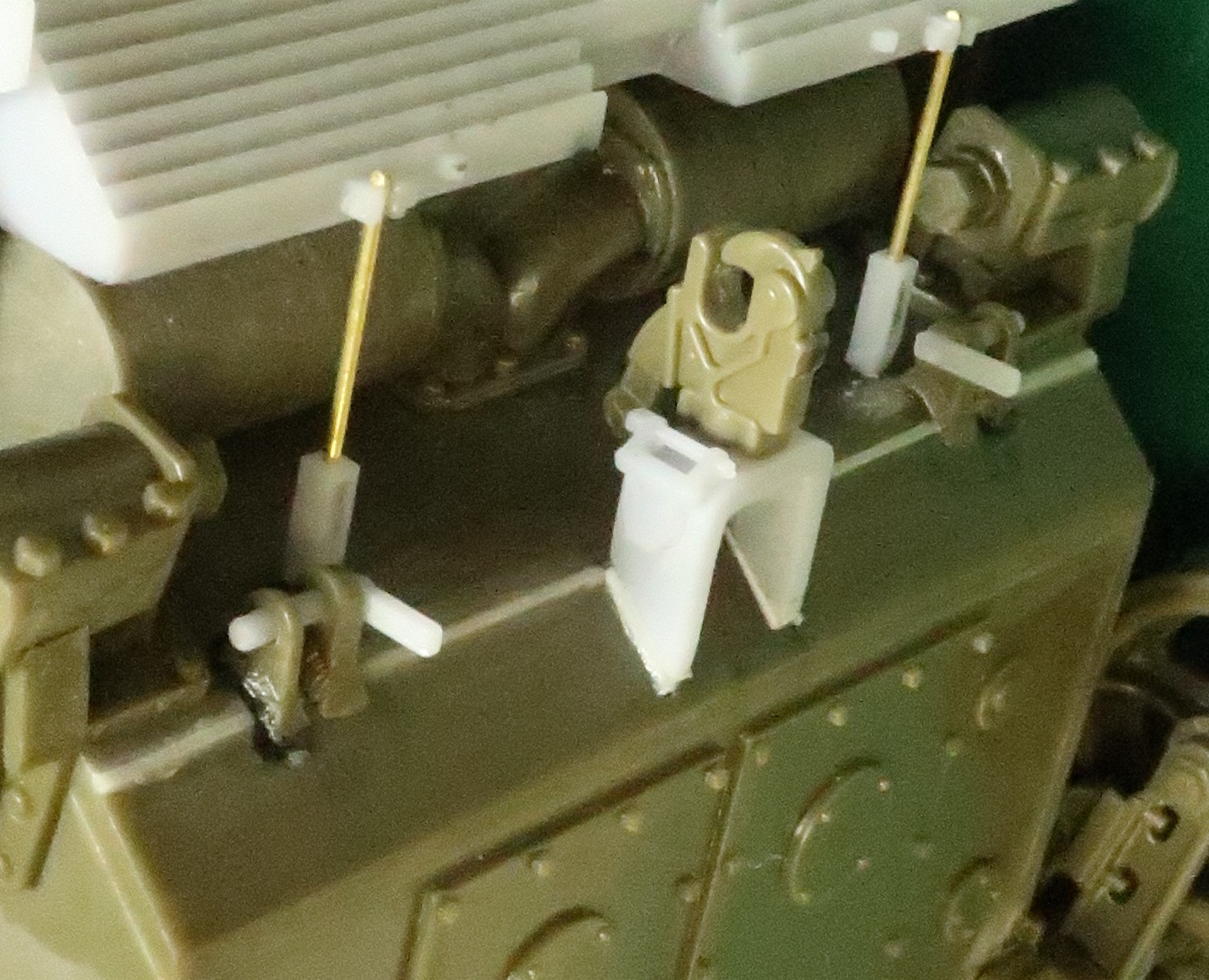

大型ハッチM4A2(75)の一部車輛にはエンジングリルの左右両端に一対のトライアングル型金具が付いている例が有ります。M4A2(76)Wでは極初期生産車から付いています。恐らくエンジンデッキパネルをクレーンで吊り上げる用途で、大型ハッチM4A2(75)の生産途中(最後期生産車?)から導入されたものと推察します。

エンジンデッキパネル吊り上げ金具 初期位置

M4A2(76)W 1944年5月生産車での取付位置。保持金具は左右対称位置に付いています。

エンジンデッキパネル吊り上げ金具 後期位置

M4A2(76)W 1944年12月生産車及びM4A2(76)W HVSS 1945年1月生産車での取付位置。トライアングル型金具が前掲車輛よりも若干前寄りに付いています。クリップ状の保持金具が片側2個ずつ付いていますが、トライアングル型金具の位置変更によって元の保持金具が使えなくなったため、新しい保持金具が追加されたものと推察します(元の保持金具はプラ板等で自作して下さい)。

シャーマンの車体側面増加装甲は、左側面用及び右側面前部用が横31インチ×縦19インチ、右側面後部用が横32インチ×縦(長辺)21 1/8インチ、縦(短辺)16 7/8インチで、厚さは1インチと規定されています。キットの右側面後部用部品(J22)は少し小さいため、規定の寸法に合わせた3DP部品を用意しました。

車体側面増加装甲

キットの説明書に掲載されている増加装甲の取付位置は間違っているので、実車や作例の写真を参考にして下さい。

シャーマンの牽引ケーブルは直径1 1/8インチ(28.575mm)、長さ20フィート(約6.1m)と規定されています。柄は初期には細いものでしたが、76mm砲型が登場する後期には太く長いものに変更されています。又、柄が太くなったことに伴いケーブルクランプの仕様も変更されました。

ケーブルクランプは試作車では前後2箇所(ディファレンシャルカバーと車体上面後方)に装備されていましたが、生産車では長らく後部クランプのみで、前部クランプは省略されていました。牽引ケーブル前方の柄はシャックルに掛けるのが一般的な装備方法でした。生産車で前部クランプを最も早く導入したのはプレスド・スチール・カーで、1943年秋頃に生産された小型ハッチM4A1(75)で確認出来ます。これは太い柄に対応した後期型クランプでした。一方、フィッシャーとクライスラーでは約1年遅れの1944年秋頃から前部クランプを追加したようです。

牽引ケーブルの柄とクランプ 初期型・後期型

後部クランプの取付位置や取付方向(蝶ネジが内側か外側か)は型式や生産工場・時期によってまちまちでした。

M4A2の後部クランプ

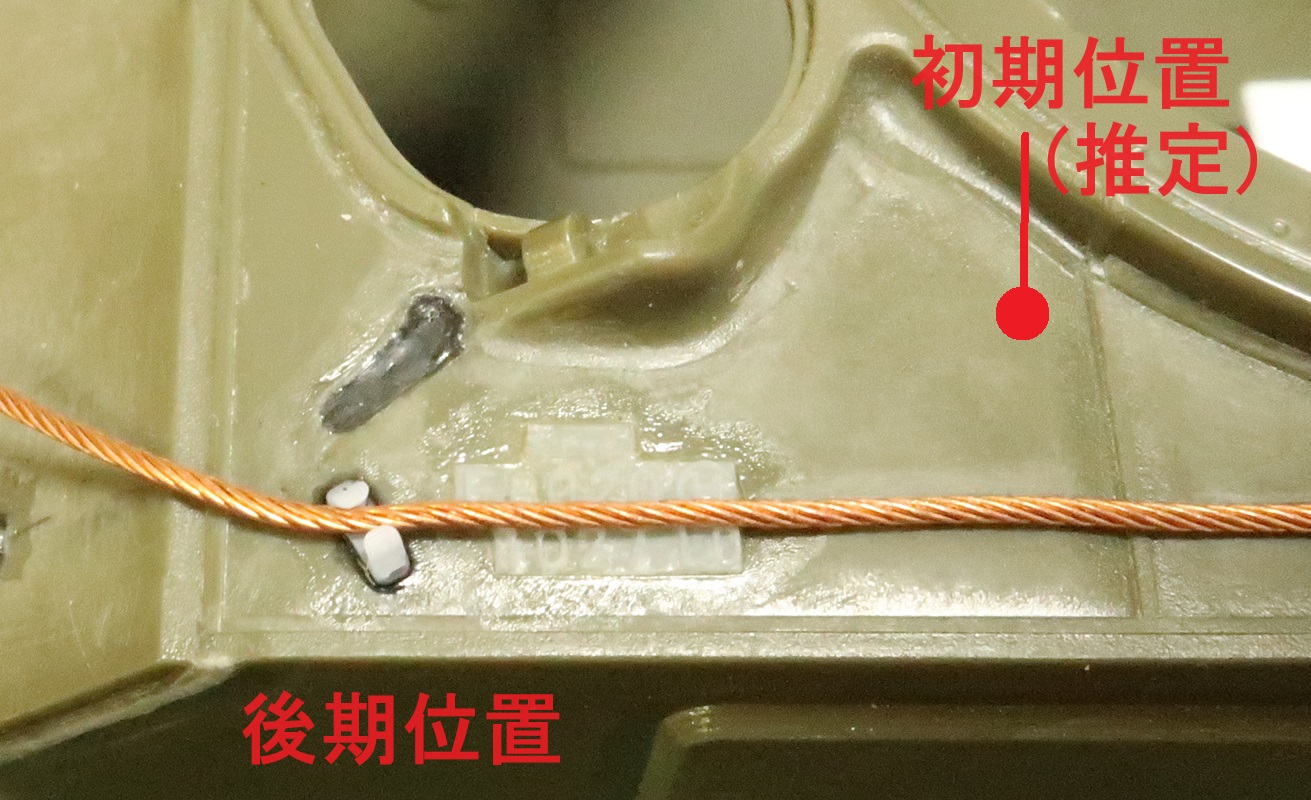

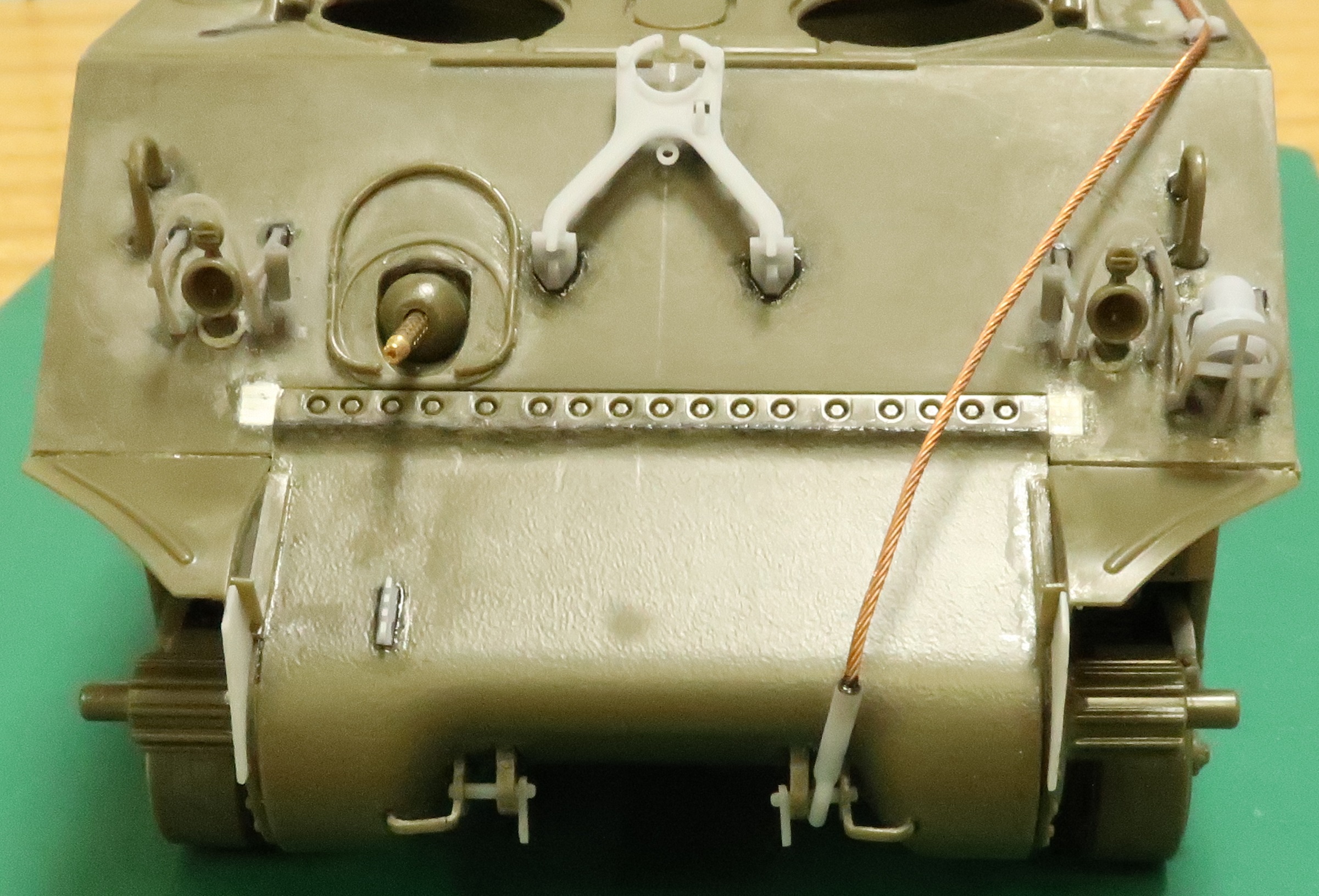

大型ハッチM4A2(75)は、極初期生産車では柄の細い初期の牽引ケーブルを装備しています。後部クランプは小型ハッチ車体と同じくグローサーボックスカバー付近(初期位置)に付いています。一方、後期生産車では後部クランプがエンジンデッキパネル分割部付近(後期位置)に移設されています。この移設と共にクランプ自体も柄の太い牽引ケーブルに対応した後期型に変更されたものと推察します。尚、大型ハッチM4A2(75)には前部クランプは付いていません。

前部クランプはM4A2(76)Wの1944年10月生産車で確認出来ます。HVSSへの移行直前の1944年12月途中から後部クランプがスポンソン上面後端部(最後期位置)に移設されました※。これは前部クランプの追加に伴い、牽引ケーブルの装備位置が後方へずれたことへの対応と推察します。クランプの仕様については下記の表を参照して下さい。

※近年バレンツ海から引き揚げられた計6輌のM4A2(76)Wは全て1944年12月生産車で、後部クランプは後期位置に付いているものと最後期位置に付いているものとが混在しています。

シャーマン用の牽引ケーブルは1/35に換算すると直径約0.8mm、長さ約174mmとなります。3DP部品では柄の内径を0.8mmで設計していますが、造形の都合上、穴が少し埋まっているので、ドリルでなぞってから使用して下さい。作例ではエウレカの0.75mm銅製ワイヤーロープを使用しています。ケーブルクランプの底面中央にダボが付いているので、取付箇所に0.6mmの穴を開けて固定して下さい。

M4A2の前部牽引ケーブルガイド

シャーマンの牽引ケーブルガイド(かすがい型の金具)は車体上面の前後2ヶ所に付いています。キットでは前部用が無いため、3DP部品を用意しました。ケーブルガイドの底面中央にダボが付いているので、取付箇所に0.6mmの穴を開けて固定して下さい。大型ハッチM4A2(75)では、装填手ハッチ付きローバッスル砲塔を搭載した初期生産車までは前部ガイドがハッチ周辺鋳造部品の後ろ寄りに付いています(資料不足のため上記の初期位置は推定です)。後期生産車では右前部の角付近(後期位置)に移設されています。M4A3(75)Wでは当初から後期位置に付いています。

ハンドル付き牽引シャックル

初期のシャーマンのディファレンシャルカバーは3ピース型と1ピース型ダルノーズ(E4186)とが併存していましたが、1943年夏に前端部が増厚された1ピース型シャープノーズ(E8543)に統一されました(グリズリーを除く)※。シャープノーズでは牽引ケーブルの着脱時間を短縮出来るハンドル付き牽引シャックルと、それに対応したダブル(2列)の前部牽引ラグが採用されました。後部牽引ラグはやや遅れて1943年秋頃からダブルに変更されています。

※初期のシャーマンで2種類のディファレンシャルカバーが併存していたのは、トランスミッションの供給元の違いに起因するものでした。M3中戦車以来の古参のトランスミッションメーカー(クライスラー、マック、アイオワ)が旧来の3ピース型を使用したのに対し、シャーマンからの新参メーカー(ビュイック、フォード、キャタピラー)は耐弾性・生産性が向上した1ピース型を使用しました。自動車メーカーはトランスミッションを内製したため、クライスラー製M4A4は3ピース型、フィッシャー製M4A2とフォード製M4A3は1ピース型を専ら使用しました(フィッシャーは主に同じGM系列のビュイックから調達)。一方、鉄道車輛メーカーはトランスミッションを外部業者から調達したため、同じ型式や同じ工場製の車輛であっても3ピース型と1ピース型が混在することとなりました。米軍は1ピース型への早期移行を促しましたが、クライスラーを始めとする古参のトランスミッションメーカーでの対応が難しく、シャープノーズへの移行が完了したのは1943年9月(M4A4の生産終了月)でした。

後部牽引ラグ

大型ハッチM4A2(75)は基本的にハンドル付きシャックルを装備していました※。後部牽引ラグがシングルからダブルに移行した正確な時期は不明ですが、北京の現存車輛ではダブルになっています。又、フィッシャー製M10では1943年11月生産車でダブルになっています。従って大型ハッチM4A2(75)も初期の段階からダブルになっていた可能性が高いものと推察します。キットの後部ラグはシングルのため、作例ではM4A3の部品を流用してダブルに変更しています。

※牽引ケーブルの着脱時間をさらに短縮出来るT型牽引シャックルは、大型ハッチM4A2(75)の生産終了後の1944年秋頃から導入されました。戦場で実際に使用されたのは1945年からのようです。大型ハッチM4A2(75)の米海兵隊所属車輛の一部にはT型シャックルを装備した個体も確認出来ます。尚、T型シャックルでは牽引ラグがダブルである必然性が無くなったため、1944年末頃から生産されたシャーマンでは後部ラグが再びシングルに戻っています(前部ラグは足掛けを兼ねていたためダブルのまま)。

| 型式 | クランプ仕様 | 取付方向 | 後部クランプ取付位置 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 小型ハッチM4A2(75) | 後部のみ 初期型 |

蝶ネジ外側 | グローサーボックスカバー付近(初期位置)

FMW製1943年9月生産車はエンジンデッキ分割部付近(後期位置) |

フィッシャーを始め、プルマン、ALCO、ボールドウィン、フェデラル・マシーン&ウェルダーでも生産。 |

| 大型ハッチM4A2(75)

1943年11月生産車(極初期生産車) |

後部のみ 初期型 |

蝶ネジ外側 | グローサーボックスカバー付近(初期位置) | ピストルポートの無いローバッスル砲塔、バケット型排気ディフレクター、長いピントルフック。 |

| 大型ハッチM4A2(75)

1944年2月生産車(後期生産車) |

後部のみ 後期型(推定) |

蝶ネジ内側(推定) | エンジンデッキパネル分割部付近(後期位置) | ハイバッスル砲塔、ルーバー型排気ディフレクター、短いピントルフック。 |

| M4A2(76)W

1944年5月生産車(極初期生産車) |

後部のみ 後期型 |

蝶ネジ内側 | エンジンデッキパネル分割部付近(後期位置) | 初期型76mm砲塔(円形二分割式装填手ハッチ)、砲口ネジ山保護リング付き。車体前面吊り上げリング内寄り。 |

| M4A2(76)W

1944年10月生産車(後期生産車) |

前部/後部 後期型 |

蝶ネジ内側 | エンジンデッキパネル分割部付近(後期位置) | 後期型76mm砲塔(小判型装填手ハッチ)、マズルブレーキ付き。車体前面吊り上げリング外寄り。大型ハブ転輪。 |

| M4A2(76)W

1944年12月生産車(最後期生産車) |

前部/後部 後期型 |

蝶ネジ内側 | スポンソン上面後端部(最後期位置) | T型牽引シャックル導入に伴い後部牽引ラグがシングルに戻る。 |

| M4A2(76)W HVSS | 前部/後部 後期型 |

蝶ネジ内側 | スポンソン上面後端部(最後期位置) | 後期生産車は左右二分割式装甲ディフレクター、防盾カバー付き。一部に肉抜き穴の開いたHVSSアーム。 |

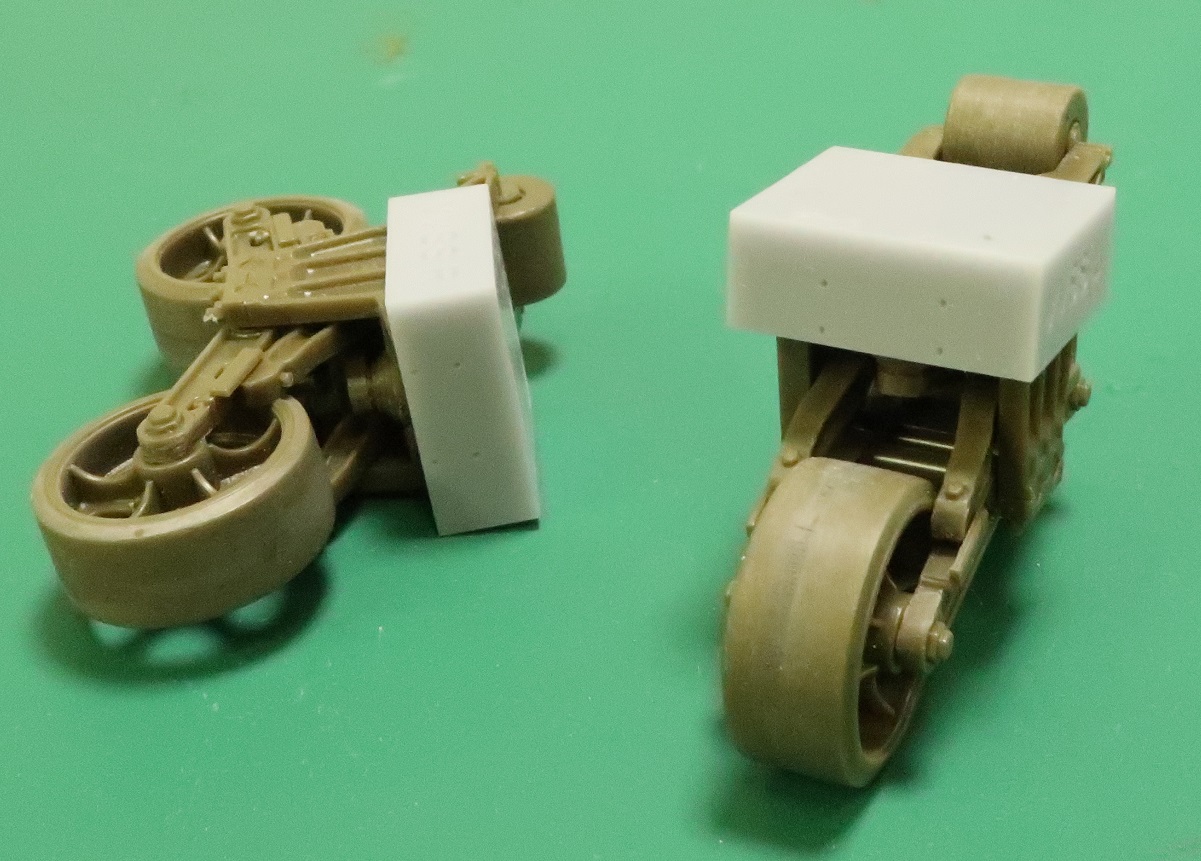

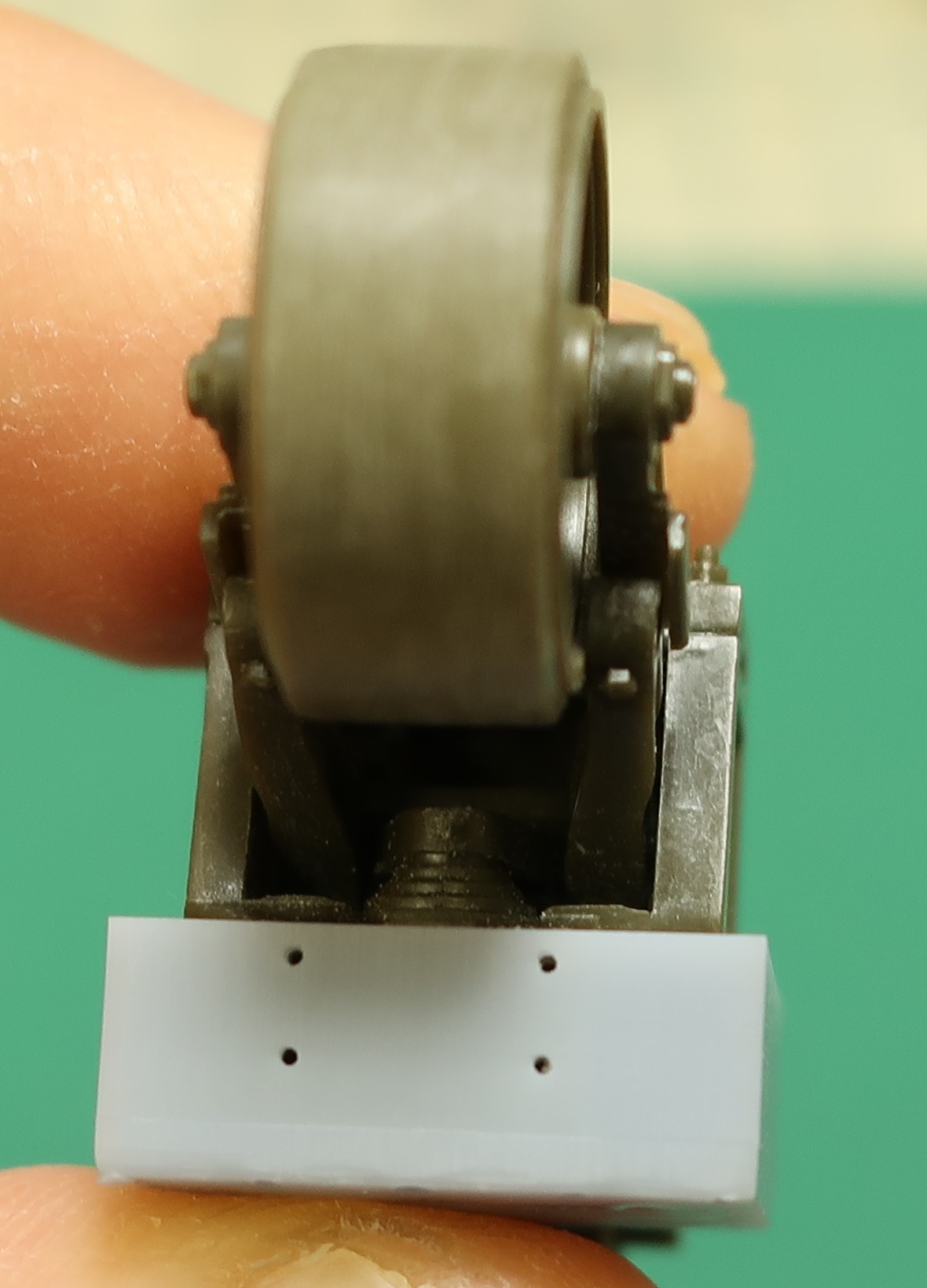

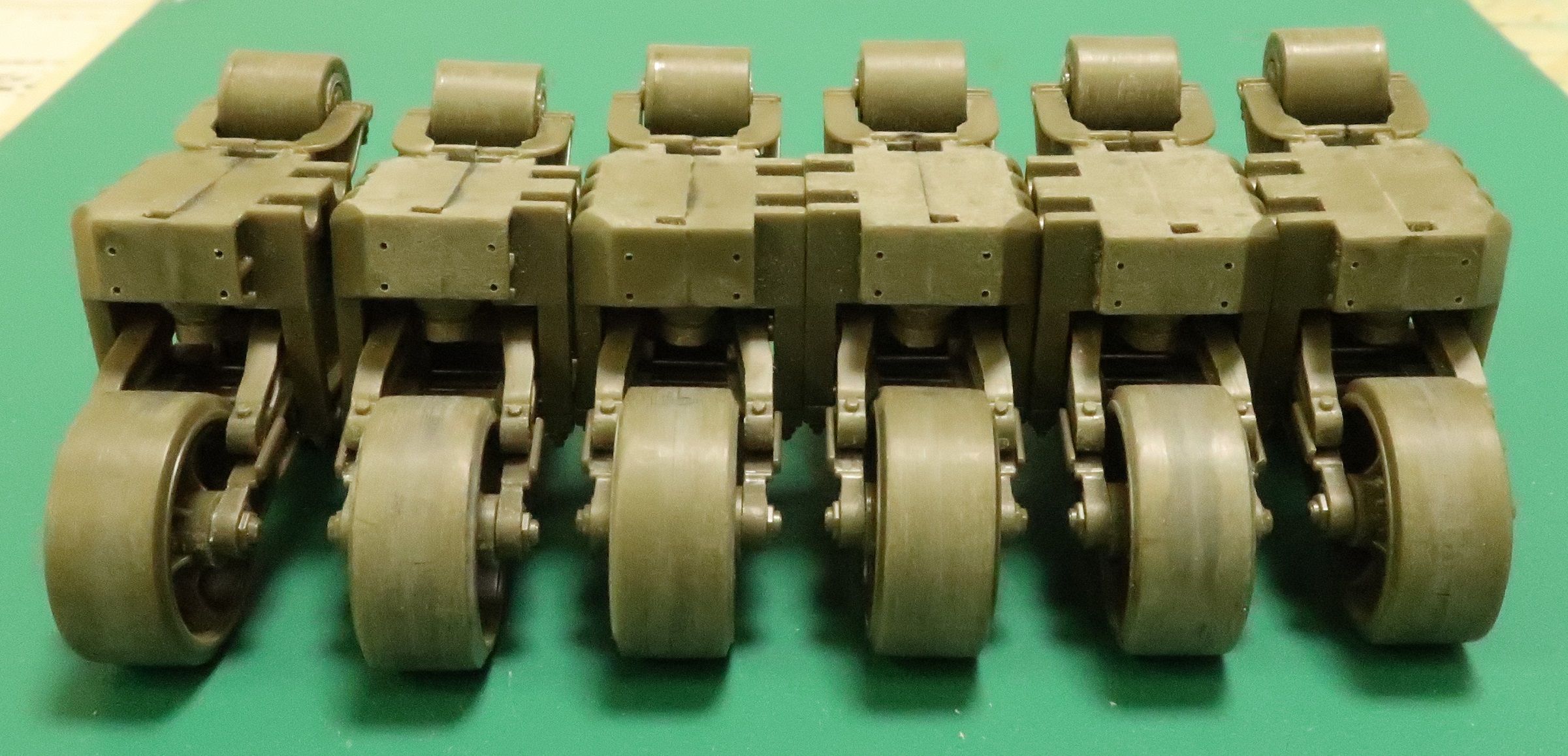

VVSSの側面に四つの穴(リターンローラーアーム取付用のボルト穴)を開けるためのジグです。アスカモデル製VVSS初期型・後期型用です。上部のスキッド(B17、B23、B15、B16)を取り付ける前に使用します。

ジグの使用方法

1. ジグの四つの穴は造形の都合で少し埋まっているので、0.4mmのドリルで開口し直して下さい。

2. ジグをVVSSに被せます。この時、画像の青い斜線が入った面にジグを押し当てると穴の位置が合います。VVSSを上下逆さまにして保持すると作業しやすいです。

3. ジグの穴に0.4mmのドリルを通し、VVSS側面に浅い穴を開けて下さい。

4. 4箇所の穴を開けたらジグを外し、同じ箇所にドリルを再度当てて貫通させて下さい。